Actualités

20-21 NOVEMBRE 2012

Présentation du projet MinimRISK dans sa globalité (jeu-tableau intéractif de formation, format fixe et format transport-programmes de formations) sur le stand du Pôle Risques, au Salon des Maires à Paris. Présentation également du jeu sur le stand du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie.

___________________________________

14 NOVEMBRE 2012

Présentation des formations MINIMRISK et supports pédagogiques au CLEE ( Comité Local Ecoles Entreprises) du Bassin industriel de Vitrolles, Berre, Marignane...

___________________________________

13 NOVEMBRE 2012

Présentation au CLEE (Comité Local Ecoles Entreprises) du bassin industriel Martigues Port de Bouc.

______________________________

8 NOVEMBRE 2012

Présentation du jeu et des formations MinimRISK au Conseil Régional PACA.

______________________________

26-29 OCTOBRE 2012

Rencontres nationales IFFORME des formateurs Risques Majeurs éducation à Colmar.

______________________________

19 OCTOBRE 2012

Présentation du projet MinimRISK au Groupe TOTAL, Planète Energies, Paris LA DEFENSE.

___________________________________

12 OCTOBRE 2012

Présentation à Douai du jeu aux Assises Nationales des Risques Technologiques.

______________________________

27 SEPTEMBRE 2012

MSA GALLET partage son stand avec MINIM'RISK pour la 5ème édition INTERSAFETY au Château de la BUSINE, à Marseille.

______________________________

19 SEPTEMBRE 2012

Présentation du jeu à IFP TRAINING pour une adaptation à leurs formations proposées.

___________________________________

11 JUILLET 2012

Le jeu est présenté à l'ENSOSP (Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs pompiers) pour une proposition d'adaptation à leurs dispositifs de formations pédagogiques (en mode interactif et en dynamique de groupe).

______________________________

21 JUIN 2012

Participation à une journée technique de l'IRMA à Lyon.

______________________________

15 JUIN 2012

Présentation du jeu comme support de formation innovant sur une journée de rencontres des formateurs risques du Pôle Risques de l'Arbois.

______________________________

10 MAI 2012

La société MINIM'RISK devient organisme de formation tous publics: formation initiale et formation professionnelle continue, en direction des publics élèves (tous niveaux) et adultes ( personnels enseignants et administratifs Education Nationale, Collectivités territoriales, services de l'Etat, organismes de formation, Entreprises...)

______________________________

13 AVRIL 2012

Le jeu est présenté aux animateurs et coordonnateurs risques de FNE (France Nature Environnement) aux prochaines Rencontres d'Aix en Provence.

______________________________

23 MARS 2012

Le jeu est offert par le directeur de Lyondell Basell (site de Fos sur Mer) au Lycée Jean Lurçat de Martigues au terme d'une visite de site par les élèves et leur professeur. Un relais d'information média- télé sera prochainement en ligne pour retracer l'événement.

______________________________

29 FEVRIER 2012

Le jeu est présenté à l'Inspection Académique de la circonscription d'Arles et reçoit son soutien et de vifs encouragements.

______________________________

16 FEVRIER 2012

Participation et présentation au club SEVESO de Bourges animé par le CNRI.

_____________________________

07 FEVRIER 2012

Les 500 premiers jeux sont là!

Au plaisir de vous retrouver pour tester vos connaissances sur les risques industriels (et naturels).

_____________________________

3 FEVRIER 2012

Le Rectorat d'Aix marseille suit et accompagne le jeu dans sa présentation aux enseignants référents "sécurité" pour test dans des écoles pilotes.

_____________________________

19-20 JANVIER 2012

Présentation du jeu en atelier aux Rencontres Nationales des Risques Naturels à Bordeaux.

______________________________

16 DECEMBRE 2011

MINIM'RISK présente "SRIK, le jeu, activités industrielles" au Comité Technique "MASE" du GIPHISE à Martigues.

_____________________________

28-29 NOVEMBRE 2011

le jeu est sélectionné pour concourir aux irisés 5ème édition à Lyon

(www.forum-les-irises.com) sur la thématique "Risques et territoires : comment informer, sensibiliser et se souvenir ?"

_____________________________

17 NOVEMBRE 2011

"Minim'RISK, activités industrielles", change de nom et devient "SRIK je jeu, activités industrielles". Plus d'informations ici

_____________________________

8 NOVEMBRE 2011

Le site de "Minim'RISK, activités industrielles" est mis en ligne.

_____________________________

NOVEMBRE 2011

Minim'RISK devient membre du

Centre National des Risques Industriels - CNRI.

_____________________________

21-24 OCTOBRE 2011

Présentation du jeu dans le cadre

des Rencontres IFFORME

(www.iffo-rme.fr) à Amiens.

_____________________________

5-6 OCTOBRE 2011

Participation au Forum EnviroRISK

(www.envirorisk-forum.com/village.htm)

_____________________________

SEPTEMBRE 2011

La société Minim'RISK adhère au

Pôle Risques (http://www.pole-risques.com)

_____________________________

18 AOUT 2011

Le jeu est présenté sur le site du MEDDTL, Portail Risques Majeurs "Prim.net"

actualisé par l'article du 7 novembre (www.risquesmajeurs.fr/minimrisk-activités-industrielles-un-jeu-simple-et-convivial-pour-sensibiliser-tous-les-publics-aux)

_____________________________

18 JUILLET 2011

La société Minim'RISK SARL est

créée pour valoriser et développer "Minim'RISK, activités industrielles, le jeu", et tous supports de communication, d'information et d'éducation aux risques majeurs et au développement durable.

_____________________________

MARS 2011

Le Ministère de l'Ecologie, du développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) soutient le jeu "Minim'RISK, activités industrielles" et son site internet

dédié..

20-21 NOVEMBRE 2012

Présentation du projet MinimRISK dans sa globalité (jeu-tableau intéractif de formation, format fixe et format transport-programmes de formations) sur le stand du Pôle Risques, au Salon des Maires à Paris. Présentation également du jeu sur le stand du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie.

___________________________________

14 NOVEMBRE 2012

Présentation des formations MINIMRISK et supports pédagogiques au CLEE ( Comité Local Ecoles Entreprises) du Bassin industriel de Vitrolles, Berre, Marignane...

___________________________________

13 NOVEMBRE 2012

Présentation au CLEE (Comité Local Ecoles Entreprises) du bassin industriel Martigues Port de Bouc.

______________________________

8 NOVEMBRE 2012

Présentation du jeu et des formations MinimRISK au Conseil Régional PACA.

______________________________

26-29 OCTOBRE 2012

Rencontres nationales IFFORME des formateurs Risques Majeurs éducation à Colmar.

______________________________

19 OCTOBRE 2012

Présentation du projet MinimRISK au Groupe TOTAL, Planète Energies, Paris LA DEFENSE.

___________________________________

12 OCTOBRE 2012

Présentation à Douai du jeu aux Assises Nationales des Risques Technologiques.

______________________________

27 SEPTEMBRE 2012

MSA GALLET partage son stand avec MINIM'RISK pour la 5ème édition INTERSAFETY au Château de la BUSINE, à Marseille.

______________________________

19 SEPTEMBRE 2012

Présentation du jeu à IFP TRAINING pour une adaptation à leurs formations proposées.

___________________________________

11 JUILLET 2012

Le jeu est présenté à l'ENSOSP (Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs pompiers) pour une proposition d'adaptation à leurs dispositifs de formations pédagogiques (en mode interactif et en dynamique de groupe).

______________________________

21 JUIN 2012

Participation à une journée technique de l'IRMA à Lyon.

______________________________

15 JUIN 2012

Présentation du jeu comme support de formation innovant sur une journée de rencontres des formateurs risques du Pôle Risques de l'Arbois.

______________________________

10 MAI 2012

La société MINIM'RISK devient organisme de formation tous publics: formation initiale et formation professionnelle continue, en direction des publics élèves (tous niveaux) et adultes ( personnels enseignants et administratifs Education Nationale, Collectivités territoriales, services de l'Etat, organismes de formation, Entreprises...)

______________________________

13 AVRIL 2012

Le jeu est présenté aux animateurs et coordonnateurs risques de FNE (France Nature Environnement) aux prochaines Rencontres d'Aix en Provence.

______________________________

23 MARS 2012

Le jeu est offert par le directeur de Lyondell Basell (site de Fos sur Mer) au Lycée Jean Lurçat de Martigues au terme d'une visite de site par les élèves et leur professeur. Un relais d'information média- télé sera prochainement en ligne pour retracer l'événement.

______________________________

29 FEVRIER 2012

Le jeu est présenté à l'Inspection Académique de la circonscription d'Arles et reçoit son soutien et de vifs encouragements.

______________________________

16 FEVRIER 2012

Participation et présentation au club SEVESO de Bourges animé par le CNRI.

_____________________________

07 FEVRIER 2012

Les 500 premiers jeux sont là!

Au plaisir de vous retrouver pour tester vos connaissances sur les risques industriels (et naturels).

_____________________________

3 FEVRIER 2012

Le Rectorat d'Aix marseille suit et accompagne le jeu dans sa présentation aux enseignants référents "sécurité" pour test dans des écoles pilotes.

_____________________________

19-20 JANVIER 2012

Présentation du jeu en atelier aux Rencontres Nationales des Risques Naturels à Bordeaux.

______________________________

16 DECEMBRE 2011

MINIM'RISK présente "SRIK, le jeu, activités industrielles" au Comité Technique "MASE" du GIPHISE à Martigues.

_____________________________

28-29 NOVEMBRE 2011

le jeu est sélectionné pour concourir aux irisés 5ème édition à Lyon

(www.forum-les-irises.com) sur la thématique "Risques et territoires : comment informer, sensibiliser et se souvenir ?"

_____________________________

17 NOVEMBRE 2011

"Minim'RISK, activités industrielles", change de nom et devient "SRIK je jeu, activités industrielles". Plus d'informations ici

_____________________________

8 NOVEMBRE 2011

Le site de "Minim'RISK, activités industrielles" est mis en ligne.

_____________________________

NOVEMBRE 2011

Minim'RISK devient membre du

Centre National des Risques Industriels - CNRI.

_____________________________

21-24 OCTOBRE 2011

Présentation du jeu dans le cadre

des Rencontres IFFORME

(www.iffo-rme.fr) à Amiens.

_____________________________

5-6 OCTOBRE 2011

Participation au Forum EnviroRISK

(www.envirorisk-forum.com/village.htm)

_____________________________

SEPTEMBRE 2011

La société Minim'RISK adhère au

Pôle Risques (http://www.pole-risques.com)

_____________________________

18 AOUT 2011

Le jeu est présenté sur le site du MEDDTL, Portail Risques Majeurs "Prim.net"

actualisé par l'article du 7 novembre (www.risquesmajeurs.fr/minimrisk-activités-industrielles-un-jeu-simple-et-convivial-pour-sensibiliser-tous-les-publics-aux)

_____________________________

18 JUILLET 2011

La société Minim'RISK SARL est

créée pour valoriser et développer "Minim'RISK, activités industrielles, le jeu", et tous supports de communication, d'information et d'éducation aux risques majeurs et au développement durable.

_____________________________

MARS 2011

Le Ministère de l'Ecologie, du développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) soutient le jeu "Minim'RISK, activités industrielles" et son site internet

dédié..

Avec le concours du

Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie.

Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie.

Accueil > Prévention

Introduction

___________________________________________________________

Qu'est-ce qu'un risque majeur ?

Le risque majeur est la rencontre d'un aléa (événement potentiellement dangereux) avec un ou plusieurs enjeux (personnes et / ou environnement et / ou biens matériels). Il est caractérisé par une très faible fréquence et une énorme gravité. La vulnérabilité en mesure les conséquences. Ainsi l'aléa sismique dans le désert n'est pas un risque majeur puisqu'il n'affecte personne...

2 - Plans d'urgence :

PAC - SUP - PIG - Article R.111-2 - PLU

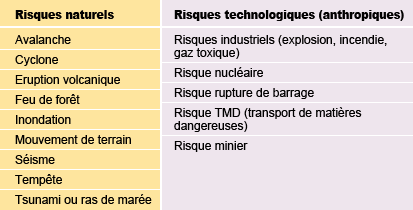

Le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable des Transports et du Logement (MEDDTL) classe les risques majeurs en deux grandes familles de risques :

Pour en savoir plus :

www.risquesmajeurs.fr/definition-generale-du-risque-majeur

www.risquesmajeurs.fr/definition-generale-du-risque-majeur

Qu'est-ce qu'un risque industriel ?

Le risque industriel est donc un événement potentiellement dangereux - aléa sur un site industriel mettant en jeu les personnels de l'usine, les populations riveraines, les biens matériels et / ou l'environnement.

Les dommages des derniers événements majeurs appelés communément "catastrophe", en termes d'enjeux humains, matériels et / ou environnementaux sont tels, que la société a fait le choix de se situer dans une gestion préventive, une logique de mitigation ("atténuation"), visant à réduire d'une part la vulnérabilité des enjeux et d'autre part l'intensité de certains aléas.

Les dommages des derniers événements majeurs appelés communément "catastrophe", en termes d'enjeux humains, matériels et / ou environnementaux sont tels, que la société a fait le choix de se situer dans une gestion préventive, une logique de mitigation ("atténuation"), visant à réduire d'une part la vulnérabilité des enjeux et d'autre part l'intensité de certains aléas.

La nature des risques industriels

Risque incendie - L'incendie de produits inflammables solides, liquides ou gazeux. Outre les effets des brûlures, les substances présentes peuvent émettre des fumées toxiques asphyxiantes.

Risque explosion - L'explosion de gaz ou de poussières due à la formation de mélanges réactifs qui peut avoir des effets mécaniques (du fait du souffle et de l'onde de pression) et / ou thermiques.

Risque gaz toxique - La dispersion de produits dangereux

dans l'air, l'eau ou le sol, toxiques par inhalation, l'ingestion ou les contacts avec la peau.

dans l'air, l'eau ou le sol, toxiques par inhalation, l'ingestion ou les contacts avec la peau.

Les causes d'un accident industriel

• Une défaillance du système : il peut s’agir d’une défaillance

mécanique ou d’une défaillance liée à un mauvais entretien, par

exemple (vanne bloquée, capteur défaillant, etc.).

• Une erreur humaine : le facteur humain peut être lié, par exemple à

une méconnaissance des risques, à une erreur de manipulation

(mauvais dosage, inattention, etc.), à un défaut d’organisation, etc.

• Un emballement réactionnel : une réaction chimique mal

maîtrisée peut entraîner un débordement, une montée en pression, la

génération de gaz, la génération de produits corrosifs ou toxiques, etc.

• Des causes externes peuvent engendrer un accident industriel :

les risques naturels tels qu’un séisme ou une inondation, une panne

due à un problème d’alimentation électrique mal gérée, ou encore une

cause extérieure comme la chute d’un avion.

• Un incident sur une installation voisine, du même établissement

ou non, ayant des effets sur d’autres installations à risques : on parle

alors d’effets dominos entre équipements, etc.

• La malveillance peut également être à l’origine d’un accident

industriel, comme par exemple un attentat ou une dégradation volontaire

d’un outil de production.

mécanique ou d’une défaillance liée à un mauvais entretien, par

exemple (vanne bloquée, capteur défaillant, etc.).

• Une erreur humaine : le facteur humain peut être lié, par exemple à

une méconnaissance des risques, à une erreur de manipulation

(mauvais dosage, inattention, etc.), à un défaut d’organisation, etc.

• Un emballement réactionnel : une réaction chimique mal

maîtrisée peut entraîner un débordement, une montée en pression, la

génération de gaz, la génération de produits corrosifs ou toxiques, etc.

• Des causes externes peuvent engendrer un accident industriel :

les risques naturels tels qu’un séisme ou une inondation, une panne

due à un problème d’alimentation électrique mal gérée, ou encore une

cause extérieure comme la chute d’un avion.

• Un incident sur une installation voisine, du même établissement

ou non, ayant des effets sur d’autres installations à risques : on parle

alors d’effets dominos entre équipements, etc.

• La malveillance peut également être à l’origine d’un accident

industriel, comme par exemple un attentat ou une dégradation volontaire

d’un outil de production.

Les conséquences d'un accident de ce type sont

de 3 ordres :

de 3 ordres :

• Les effets thermiques liés à l'incendie.

• Les effets mécaniques liés à une surpression (onde de choc provoquée

par l'explosion).

• Les effets toxiques liés à l'inhalation d'une substance chimique toxique.

(source : cahier "Le risque industriel", MEDDTL)

• Les effets mécaniques liés à une surpression (onde de choc provoquée

par l'explosion).

• Les effets toxiques liés à l'inhalation d'une substance chimique toxique.

(source : cahier "Le risque industriel", MEDDTL)

Glossaires pour connaître la terminologie des risques majeurs :

www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/

2.250.190.28.8.2883/4/2.250.190.28.6.15

www.irma-grenoble.com/05documentation/06glossaire_index.php?lettre=R

www.dictionnaire-environnement.com/dictionnaire-risque-industriel-naturel.php

www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/

2.250.190.28.8.2883/4/2.250.190.28.6.15

www.irma-grenoble.com/05documentation/06glossaire_index.php?lettre=R

www.dictionnaire-environnement.com/dictionnaire-risque-industriel-naturel.php

La réglementation au fil de l’actualité

L'actualité des catastrophes industrielles guide depuis des années les textes de lois, les font évoluer en vue de "prévenir plutôt que guérir... "

1794

Explosion de la poudrerie de Grenelle à Paris

Explosion de la poudrerie de Grenelle à Paris

1810

Décret impérial sur les Manufactures et ateliers insalubres

Décret impérial sur les Manufactures et ateliers insalubres

1966

Incendie d'une industrie pétrochimique à FEYSIN en France (18 morts)

1974

Explosion sur un site industriel FLIXBOROUGH en Grande Bretagne

(28 morts)

Incendie d'une industrie pétrochimique à FEYSIN en France (18 morts)

1974

Explosion sur un site industriel FLIXBOROUGH en Grande Bretagne

(28 morts)

19/07/1976

Loi ICPE sur les Installations classées, concernant toute activité ou nuisance pour l'environnement

Loi ICPE sur les Installations classées, concernant toute activité ou nuisance pour l'environnement

1976

Fuite de dioxine d'une usine chimique à SEVESO en Italie (pas de morts mais 37 000 personnes touchées)

Fuite de dioxine d'une usine chimique à SEVESO en Italie (pas de morts mais 37 000 personnes touchées)

24/06/1982

Directive SEVESO 1, concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles.

Directive SEVESO 1, concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles.

1984

Fuite d'un gaz toxique à BHOPAL en Inde (environ 2 500 morts et 250 000 blessés)

1984

Explosion d'une citerne de gaz de pétrole liquéfié à MEXICO au Mexique (plus de 500 morts et 7 000 blessés)

Fuite d'un gaz toxique à BHOPAL en Inde (environ 2 500 morts et 250 000 blessés)

1984

Explosion d'une citerne de gaz de pétrole liquéfié à MEXICO au Mexique (plus de 500 morts et 7 000 blessés)

22/07/1987

Loi relative à l'Organisation de la Sécurité Civile 1987

Loi relative à l'Organisation de la Sécurité Civile 1987

1992

Explosion d'une raffinerie à LA MEDE (6 morts et 2 blessés graves)

Explosion d'une raffinerie à LA MEDE (6 morts et 2 blessés graves)

09/12/1996

Directive SEVESO 2, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

Directive SEVESO 2, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

2001

Explosion d'un site industriel à TOULOUSE en France (30 morts et plus de

2 000 blessés)

Explosion d'un site industriel à TOULOUSE en France (30 morts et plus de

2 000 blessés)

30/07/2003

Loi dite «Bachelot» relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages

13/08/2004

Loi de la Modernisation sur la Sécurité civile

Loi dite «Bachelot» relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages

13/08/2004

Loi de la Modernisation sur la Sécurité civile

Chiffres et données accidents industriels - source Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.

Le BARPI (www.aria.developpement-durable.gouv.fr)

«Le Bureau d'Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles (BARPI) est un service de l'État chargé de recenser l'ensemble des accidents industriels en France. Ce bureau peut donc apporter des informations à toute personne désirant connaître l'historique des accidents industriels». (Prim.net)

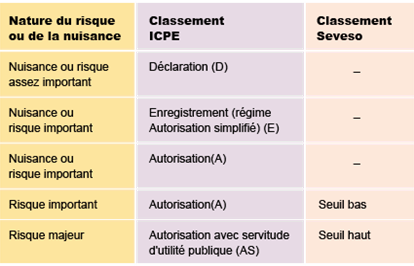

La loi sur les installations classées du 19 juillet 1976

(Loi ICPE)

concernant toutes activités ou nuisances pour l'environnement, classe les installations à risques dans une nomenclature bien précise, en fonction de l'importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés : «Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée». (MEDDTL)

Le BARPI (www.aria.developpement-durable.gouv.fr)

«Le Bureau d'Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles (BARPI) est un service de l'État chargé de recenser l'ensemble des accidents industriels en France. Ce bureau peut donc apporter des informations à toute personne désirant connaître l'historique des accidents industriels». (Prim.net)

La loi sur les installations classées du 19 juillet 1976

(Loi ICPE)

concernant toutes activités ou nuisances pour l'environnement, classe les installations à risques dans une nomenclature bien précise, en fonction de l'importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés : «Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée». (MEDDTL)

Nomenclature des installations classées

Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses, une simple déclaration en préfecture est nécessaire.

Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d'autorisation simplifiée, ou régime dit d'enregistrement, a été créé en 2009.

Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L'exploitant doit faire une demande d'autorisation avant toute mise en service, démontrant l'acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

Autorisation préfectorale d’exploiter avec servitudes d’utilité publique (AS = autorisation avec servitudes) : la procédure est identique à la précédente, mais les risques générés par l’installation nécessitent la mise en place de servitudes d’utilité publique qui interdisent ou réglementent toute construction nouvelle autour de l’établissement. Cette procédure vise à maîtriser le développement de l’urbanisation autour des sites à hauts risques et à limiter l’implantation d’industries à risques dans des zones fortement peuplées. Le seuil d’application de ce régime est le seuil haut de la directive Seveso. Les installations concernées sont appelées communément établissements Seveso.

Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d'autorisation simplifiée, ou régime dit d'enregistrement, a été créé en 2009.

Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L'exploitant doit faire une demande d'autorisation avant toute mise en service, démontrant l'acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

Autorisation préfectorale d’exploiter avec servitudes d’utilité publique (AS = autorisation avec servitudes) : la procédure est identique à la précédente, mais les risques générés par l’installation nécessitent la mise en place de servitudes d’utilité publique qui interdisent ou réglementent toute construction nouvelle autour de l’établissement. Cette procédure vise à maîtriser le développement de l’urbanisation autour des sites à hauts risques et à limiter l’implantation d’industries à risques dans des zones fortement peuplées. Le seuil d’application de ce régime est le seuil haut de la directive Seveso. Les installations concernées sont appelées communément établissements Seveso.

Le contrôle des installations classées

Localement ce sont les services de l'inspection des installations classées au sein des DREAL (hors élevages) ou des directions départementales de protection des populations des préfectures (élevages) qui font appliquer, sous l'autorité du préfet de département, les mesures de cette police administrative. (Source : http://developpement-durable.gouv.fr/Principes-generaux,12091.html)

Les directives européennes Seveso de 1990 et 1996 (dites Seveso 2), remplaçant celle de 1982 (directive dite Seveso 1) ont été reprises par la réglementation française, en particulier par l'arrêté du 10 mai 2000, concernant certaines installations classées utilisant des substances ou préparations dangereuses et toutes dispositions visant la maîtrise du risque à la source.

Le terme SEVESO fait référence à une fuite de dioxine dans une usine d'Italie en juillet 1976 (pas de victime mais 37 000 personnes impliquées). Cet accident a incité les États européens à réfléchir sur une politique commune de prévention pour les sites industriels : les directives SEVESO.

La loi du 30 juillet 2003 vise les établissements industriels à haut risque relevant de la directive Seveso 2 : ils doivent réaliser et mettre à jour (tous les 5 ans) une étude de dangers précisant les risques auxquels l'installation peut exposer l'environnement en cas d'accident d'origine interne ou externe.

Les directives européennes Seveso de 1990 et 1996 (dites Seveso 2), remplaçant celle de 1982 (directive dite Seveso 1) ont été reprises par la réglementation française, en particulier par l'arrêté du 10 mai 2000, concernant certaines installations classées utilisant des substances ou préparations dangereuses et toutes dispositions visant la maîtrise du risque à la source.

Le terme SEVESO fait référence à une fuite de dioxine dans une usine d'Italie en juillet 1976 (pas de victime mais 37 000 personnes impliquées). Cet accident a incité les États européens à réfléchir sur une politique commune de prévention pour les sites industriels : les directives SEVESO.

La loi du 30 juillet 2003 vise les établissements industriels à haut risque relevant de la directive Seveso 2 : ils doivent réaliser et mettre à jour (tous les 5 ans) une étude de dangers précisant les risques auxquels l'installation peut exposer l'environnement en cas d'accident d'origine interne ou externe.

Correspondance entre l'ampleur du risque et le

classement ICPE ou Seveso

classement ICPE ou Seveso

Retrouvez l'actualité de chaque Loi et Directive sur les sites :

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.6.7/4

le site internet national de l'inspection des installations classées

Le site AIDA

Retrouver l'inventaire des accidents industriels sur le site :

site du BARPI-Bureau d'Analyse des risques et pollutions industriels /Base de données ARIA

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.6.7/4

le site internet national de l'inspection des installations classées

Le site AIDA

Retrouver l'inventaire des accidents industriels sur le site :

site du BARPI-Bureau d'Analyse des risques et pollutions industriels /Base de données ARIA

LES QUATRE PILIERS DE LA PREVENTION

___________________________________________________________

(Nés de la Directive Seveso 2 de 1996)

«Chacun de ces piliers a été renforcé depuis 2001 grâce à deux lois fondamentales et leurs décrets d’application : la loi du 30 juillet 2003, dite "loi Risques", et la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004».

La loi du 30 juillet 2003 fixe les axes d'une gestion préventive des risques entre les mains de l'ensemble des parties prenantes.

Cette co-responsabilité fonde la résilience sociétale face à l'accident majeur. Le Livre Blanc "Défense et sécurité nationale" définit la résilience comme "la volonté et la capacité d'un pays, de la société et des pouvoirs publics à résister aux conséquences d'événements graves, puis à rétablir rapidement leur fonctionnement normal, (...) dans des conditions socialement acceptables». Dès lors et depuis la catastrophe d'AZF de 2001, nous ne sommes plus dans une approche déterministe du risque mais bien probabiliste («le risque 0 n'existe pas») qui vise à préparer, protéger, mitiger, prévenir...

«Chacun de ces piliers a été renforcé depuis 2001 grâce à deux lois fondamentales et leurs décrets d’application : la loi du 30 juillet 2003, dite "loi Risques", et la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004».

La loi du 30 juillet 2003 fixe les axes d'une gestion préventive des risques entre les mains de l'ensemble des parties prenantes.

Cette co-responsabilité fonde la résilience sociétale face à l'accident majeur. Le Livre Blanc "Défense et sécurité nationale" définit la résilience comme "la volonté et la capacité d'un pays, de la société et des pouvoirs publics à résister aux conséquences d'événements graves, puis à rétablir rapidement leur fonctionnement normal, (...) dans des conditions socialement acceptables». Dès lors et depuis la catastrophe d'AZF de 2001, nous ne sommes plus dans une approche déterministe du risque mais bien probabiliste («le risque 0 n'existe pas») qui vise à préparer, protéger, mitiger, prévenir...

1 - La maîtrise du risque à la source

Acteur : Industriel

Selon la «Loi risques» de 2003, l'exploitant de l'établissement SEVESO seuil haut ou bas doit mettre en place une gestion organisationnelle qui minore les risques. En plus de l'étude d'impact (articles L.122-1 et R.122-1 et suivants du code de l'environnement) destinée à évaluer en amont l'impact des projets et aménagement sur l'environnement, l'exploitant d'une ICPE (Installation classée pour la protection de l'environnement) doit réaliser une étude de dangers.

Selon la «Loi risques» de 2003, l'exploitant de l'établissement SEVESO seuil haut ou bas doit mettre en place une gestion organisationnelle qui minore les risques. En plus de l'étude d'impact (articles L.122-1 et R.122-1 et suivants du code de l'environnement) destinée à évaluer en amont l'impact des projets et aménagement sur l'environnement, l'exploitant d'une ICPE (Installation classée pour la protection de l'environnement) doit réaliser une étude de dangers.

L'ETUDE DE DANGERS

La démarche générale de l'étude de dangers est centrée sur l'analyse des risques. Après avoir réalisé un état des lieux des risques, évalué leur probabilité et leurs effets, l'étude de dangers propose des mesures techniques pour les réduire et démontre l'existence des moyens d'intervention permettant de faire face à l'accident. L'exploitant doit prendre en compte les effets dominos (accident survenant sur une installation voisine et initiant ainsi un second accident).

LE SYSTEME DE GESTION DE SECURITE (SGS) ou la politique de prévention des accidents pour les établissements soumis à autorisation.

La démarche générale de l'étude de dangers est centrée sur l'analyse des risques. Après avoir réalisé un état des lieux des risques, évalué leur probabilité et leurs effets, l'étude de dangers propose des mesures techniques pour les réduire et démontre l'existence des moyens d'intervention permettant de faire face à l'accident. L'exploitant doit prendre en compte les effets dominos (accident survenant sur une installation voisine et initiant ainsi un second accident).

LE SYSTEME DE GESTION DE SECURITE (SGS) ou la politique de prévention des accidents pour les établissements soumis à autorisation.

• Organisation de la formation du personnel.

• Maîtrise des procédés et de l'exploitation.

• Gestion des modifications apportées aux installations et aux procédés,

gestion des situations d'urgence : tests et exercices réguliers.

• Gestion du retour d'expérience, contrôle du SGS, audits internes et revue

de direction (évaluations périodiques de l'efficacité du SGS par rapport

aux objectifs fixés).

• Maîtrise des procédés et de l'exploitation.

• Gestion des modifications apportées aux installations et aux procédés,

gestion des situations d'urgence : tests et exercices réguliers.

• Gestion du retour d'expérience, contrôle du SGS, audits internes et revue

de direction (évaluations périodiques de l'efficacité du SGS par rapport

aux objectifs fixés).

2 - Les plans d’urgence

Acteurs : Industriel, Etat, Collectivités

L'approche probabiliste affiche clairement que le risque 0 n'existe pas, il est donc nécessaire de planifier les secours en cas de sinistre : selon la loi de juillet 1987, l'étude de danger définit un périmètre et les moyens d'intervention en cas d'accident grave. Chaque plan fait l'objet d'un arrêté préfectoral. Lorsque plusieurs départements sont concernés par un risque, les plans peuvent être arrêtés par un préfet désigné par le premier ministre ou par le préfet du département où se trouve le siège de la zone de défense.

La planification des secours nécessite une organisation équilibrée des compétences entre l'industriel, l'Etat et les collectivités :

L'approche probabiliste affiche clairement que le risque 0 n'existe pas, il est donc nécessaire de planifier les secours en cas de sinistre : selon la loi de juillet 1987, l'étude de danger définit un périmètre et les moyens d'intervention en cas d'accident grave. Chaque plan fait l'objet d'un arrêté préfectoral. Lorsque plusieurs départements sont concernés par un risque, les plans peuvent être arrêtés par un préfet désigné par le premier ministre ou par le préfet du département où se trouve le siège de la zone de défense.

La planification des secours nécessite une organisation équilibrée des compétences entre l'industriel, l'Etat et les collectivités :

ORGANISATION INTERNE (AU SITE INDUSTRIEL) : LE POI

Responsable du plan : l'industriel

Le plan d'opération interne (POI) dont la vocation est de gérer un incident circonscrit au site et ne menaçant pas les populations avoisinantes. Sa finalité est de limiter l'évolution du sinistre et de remettre l'installation en état de fonctionnement. Sa mise en œuvre est sous la responsabilité du directeur de l'établissement.

Responsable du plan : l'industriel

Le plan d'opération interne (POI) dont la vocation est de gérer un incident circonscrit au site et ne menaçant pas les populations avoisinantes. Sa finalité est de limiter l'évolution du sinistre et de remettre l'installation en état de fonctionnement. Sa mise en œuvre est sous la responsabilité du directeur de l'établissement.

ORGANISATION EXTERNE (AU SITE INDUSTRIEL) : LE PPI

Responsable du Plan : le préfet

Le plan particulier d'intervention (PPI), mis en place par le préfet pour faire face à un sinistre sortant des limites de l'établissement. La finalité de ce plan départemental de secours est de protéger les populations des effets du sinistre.

Certains sites non classés Seveso AS peuvent se voir imposer de tels plans par le préfet après analyse des risques inhérents aux installations.

La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 a réorganisé les plans de secours existants, en prévoyant, selon l'ampleur de la crise, dans chaque département, dans chaque zone de défense et en mer, un plan ORSEC d'Organisation des Secours, sous la responsabilité du préfet de département ou du Préfet de zone.

Responsable du Plan : le préfet

Le plan particulier d'intervention (PPI), mis en place par le préfet pour faire face à un sinistre sortant des limites de l'établissement. La finalité de ce plan départemental de secours est de protéger les populations des effets du sinistre.

Certains sites non classés Seveso AS peuvent se voir imposer de tels plans par le préfet après analyse des risques inhérents aux installations.

La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 a réorganisé les plans de secours existants, en prévoyant, selon l'ampleur de la crise, dans chaque département, dans chaque zone de défense et en mer, un plan ORSEC d'Organisation des Secours, sous la responsabilité du préfet de département ou du Préfet de zone.

ORGANISATION COMMUNALE : LE PCS

Responsable du Plan : le maire

Le Plan Communal de Sauvegarde mis en œuvre par le maire dans sa

commune. Il «détermine, en fonction des risques connus, les mesures

immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population». (MEDDTL)

Des associations sont au service des communes pour informer, former et sensibiliser les élus, dialoguer et représenter les collectivités, mutualiser les expériences.

www.amaris-villes.org

www.ecomaires.com

ORGANISATION SCOLAIRE (ERP) : LE PPMS

Responsable du Plan : le directeur de l'établissement

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS), élaboré par le chef

d'établissement d'un Établissement Recevant du Public (ERP) : écoles, grands magasins, théâtres... Sa mise en œuvre repose sur le confinement et l'application des consignes de sécurité officielles en attendant la gestion de crise globale par les secours.

Responsable du Plan : le maire

Le Plan Communal de Sauvegarde mis en œuvre par le maire dans sa

commune. Il «détermine, en fonction des risques connus, les mesures

immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population». (MEDDTL)

Des associations sont au service des communes pour informer, former et sensibiliser les élus, dialoguer et représenter les collectivités, mutualiser les expériences.

www.amaris-villes.org

www.ecomaires.com

ORGANISATION SCOLAIRE (ERP) : LE PPMS

Responsable du Plan : le directeur de l'établissement

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS), élaboré par le chef

d'établissement d'un Établissement Recevant du Public (ERP) : écoles, grands magasins, théâtres... Sa mise en œuvre repose sur le confinement et l'application des consignes de sécurité officielles en attendant la gestion de crise globale par les secours.

3 - La maîtrise de l’urbanisation

Acteurs : Etat, Collectivités

Objectif : contrôler l'urbanisation autour des sites classés dangereux pour éviter d’augmenter ou pour réduire la population située à proximité d’une industrie à risques. C'est le décret impérial de 1810 sur les manufactures et ateliers insalubres qui pose les bases d'un cadre strict pour l'éloignement des implantations industrielles des habitations existantes. Il faut attendre la loi du 22 juillet 1987 pour que les Plans d'urbanisation des communes intègrent la prévention des risques majeurs dans leurs documents d'information.

Le maire et le préfet partagent la responsabilité de la maîtrise de l'urbanisation en matière de risques majeurs :

Objectif : contrôler l'urbanisation autour des sites classés dangereux pour éviter d’augmenter ou pour réduire la population située à proximité d’une industrie à risques. C'est le décret impérial de 1810 sur les manufactures et ateliers insalubres qui pose les bases d'un cadre strict pour l'éloignement des implantations industrielles des habitations existantes. Il faut attendre la loi du 22 juillet 1987 pour que les Plans d'urbanisation des communes intègrent la prévention des risques majeurs dans leurs documents d'information.

Le maire et le préfet partagent la responsabilité de la maîtrise de l'urbanisation en matière de risques majeurs :

LES OUTILS DE L'ETAT

• Le PAC (Porter à Connaissance) : le Préfet transmet l'ensemble

des données techniques nécessaires au maire pour élaborer ses

documents d'urbanisme.

• Les SUP (Servitudes d'Utilité Publique) sont des contraintes

d'urbanisation dans des zones définies autour des sites SEVESO AS.

Elles sont reprises dans le PLU (Plan Local d'Urbanisme).

• Le PIG (Projet d'Intérêt Général), imposé par arrêté préfectoral, est

un projet de protection pour limiter les conséquences des risques

majeurs existants. Il est prioritaire sur le PLU et peut le contraindre pour

l'intérêt général établi.

des données techniques nécessaires au maire pour élaborer ses

documents d'urbanisme.

• Les SUP (Servitudes d'Utilité Publique) sont des contraintes

d'urbanisation dans des zones définies autour des sites SEVESO AS.

Elles sont reprises dans le PLU (Plan Local d'Urbanisme).

• Le PIG (Projet d'Intérêt Général), imposé par arrêté préfectoral, est

un projet de protection pour limiter les conséquences des risques

majeurs existants. Il est prioritaire sur le PLU et peut le contraindre pour

l'intérêt général établi.

LES OUTILS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

L'article R.111-2 du code de l'urbanisme permet au maire d'interdire une construction en refusant un permis de construire dans une zone à risques définie.

Le PLU (Plan Local d'Urbanisme) remplace peu à peu le POS (Plan d'Occupation des Sols) et prend en compte dans son document d'information les données techniques transmises par le préfet dans le cadre du "Porter à Connaissance" (PIG et SUP) et des études de danger des industriels.

La carte communale est la version simplifiée du PLU pour les communes rurales ou à faible urbanisation.

Le PLU (Plan Local d'Urbanisme) remplace peu à peu le POS (Plan d'Occupation des Sols) et prend en compte dans son document d'information les données techniques transmises par le préfet dans le cadre du "Porter à Connaissance" (PIG et SUP) et des études de danger des industriels.

La carte communale est la version simplifiée du PLU pour les communes rurales ou à faible urbanisation.

Ces outils sont utiles mais non suffisants (la catatrophe d'AZF à Toulouse en a montré les limites) ; c'est pourquoi la "Loi risques" du 30 juillet 2003 vient renforcer le dispositif et crée un nouvel outil réglementaire de prévention pour les sites SEVESO AS : le PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques). C'est l'outil d'urbanisation par excellence de protection des biens et des personnes.

AU COEUR DE LA PREVENTION… LE PPRT

Contrairement aux autres outils de maîtrise de l'urbanisation travaillant tous sur les aménagements futurs, ce nouveau document s'inscrit dans une démarche nouvelle de prise en compte des constructions futures et existantes, de leur protection et de leur adaptabilité avec les installations industrielles SEVESO AS en place. En concertation avec les parties prenantes au sein des CLIC (Comité Local d'Information et de Concertation),

prescrit par le préfet, il vise à définir les règles d'utilisation des sols et du bâti, les projets de développement local et les intérêts des riverains. Il s'agit d'une véritable gestion de l'existant, permettant de suppléer aux insuffisances de la loi de1987.

La procédure

L'Etat détermine un périmètre d'exposition du PPRT au sein duquel un zonage bien défini en fonction des niveaux de risques est établi, associant les parties prenantes à son élaboration (CLIC).

Association et Concertation : 2 outils différents

L'association s'adresse à un nombre limité de personnes et organismes

associés, à minima : la ou les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les exploitants des installations à l'origine du risque, le Comité Local d'Information et de Concertation (CLIC). Le CLIC est constitué de cinq collèges : les administrations (préfets, DREAL, DDE, SDIS, etc…), les collectivités, les exploitants, les riverains et les salariés. La concertation est quant à elle non limitative (associations, grand public,…), ses modalités devant être définies au préalable lors de l'Arrêté préfectoral de prescription.

Source : www.mementodumaire.net

Même si concertation et association sont les "maîtres-mots" du PPRT,

c'est le préfet qui "in fine" pilote la démarche PPRT et les services des installations classées et de l'équipement qui sont chargés de sa constitution.

Les outils

Source : cahier "le risque industriel"

http://catalogue.prim.net/22_risque-technologique_.html

• Des dispositions sur l'urbanisme et sur le bâti futur : des constructions

peuvent être interdites dans certaines zones à fort risque.

• Des dispositions sur le bâti existant peuvent être imposées telles que,

par exemple, la pose de doubles vitrages résistant aux effets d'une

surpression sous réserve que les coûts des travaux ne dépassent pas

les 10 % de la valeur du bien.

• Des mesures foncières telles que les mesures de délaissement ou

d'expropriation peuvent être définies selon la zone d'exposition à l'aléa.

• Des prescriptions sur les usages qui concernent les Etablissements

recevant du public (ERP) peuvent restreindre les usages de ces

infrastructures.

• Des mesures supplémentaires éventuelles de réduction des risques à

la source pour l'industriel peuvent être prescrites si leur coût est

moindre par rapport aux mesures foncières envisagées.

prescrit par le préfet, il vise à définir les règles d'utilisation des sols et du bâti, les projets de développement local et les intérêts des riverains. Il s'agit d'une véritable gestion de l'existant, permettant de suppléer aux insuffisances de la loi de1987.

La procédure

L'Etat détermine un périmètre d'exposition du PPRT au sein duquel un zonage bien défini en fonction des niveaux de risques est établi, associant les parties prenantes à son élaboration (CLIC).

Association et Concertation : 2 outils différents

L'association s'adresse à un nombre limité de personnes et organismes

associés, à minima : la ou les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les exploitants des installations à l'origine du risque, le Comité Local d'Information et de Concertation (CLIC). Le CLIC est constitué de cinq collèges : les administrations (préfets, DREAL, DDE, SDIS, etc…), les collectivités, les exploitants, les riverains et les salariés. La concertation est quant à elle non limitative (associations, grand public,…), ses modalités devant être définies au préalable lors de l'Arrêté préfectoral de prescription.

Source : www.mementodumaire.net

Même si concertation et association sont les "maîtres-mots" du PPRT,

c'est le préfet qui "in fine" pilote la démarche PPRT et les services des installations classées et de l'équipement qui sont chargés de sa constitution.

Les outils

Source : cahier "le risque industriel"

http://catalogue.prim.net/22_risque-technologique_.html

• Des dispositions sur l'urbanisme et sur le bâti futur : des constructions

peuvent être interdites dans certaines zones à fort risque.

• Des dispositions sur le bâti existant peuvent être imposées telles que,

par exemple, la pose de doubles vitrages résistant aux effets d'une

surpression sous réserve que les coûts des travaux ne dépassent pas

les 10 % de la valeur du bien.

• Des mesures foncières telles que les mesures de délaissement ou

d'expropriation peuvent être définies selon la zone d'exposition à l'aléa.

• Des prescriptions sur les usages qui concernent les Etablissements

recevant du public (ERP) peuvent restreindre les usages de ces

infrastructures.

• Des mesures supplémentaires éventuelles de réduction des risques à

la source pour l'industriel peuvent être prescrites si leur coût est

moindre par rapport aux mesures foncières envisagées.

Zones

réglementées

réglementées

Mesures d'urbanisme

et prescriptions sur le bâti futur

et prescriptions sur le bâti futur

Secteurs

fonciers

fonciers

Expropriation

délaissement

délaissement

Nouvelles constructions

interdites

interdites

Rouge foncé

Rouge clair

Nouvelles constructions interdites

avec quelques aménagements (installations classées)

avec quelques aménagements (installations classées)

Délaissement

Nouvelles constructions possibles

moyennant des prescriptions d'usage ou de protection

moyennant des prescriptions d'usage ou de protection

Bleu foncé

Nouvelles constructions possibles

moyennant des prescriptions mineures

moyennant des prescriptions mineures

Bleu clair

La problématique

Les mesures foncières et sur le bâti devraient être financées de façon tripartite (Etat, exploitant et collectivités territoriales). Mais les questions du zonage et de l'indemnisation sont au cœur du débat. En effet, depuis que l'Etat a décidé de réduire sa facture de 40 % à 30 % (Loi Grenelle 2) pour ce qui concerne le coût des travaux obligatoires à réaliser chez eux, les collectivités et les industriels ont finalement fait marche arrière. A l'heure actuelle, 70 % de la facture repose sur le riverain, pour se protéger d'un risque qu'il subit.

Ainsi, pour l'année 2011, sur les 420 PPRT prescrits, seuls 101 PPRT ont été approuvés, avec la question du financement toujours en suspens. Les PPRT sont des outils à long terme : la mise en œuvre de leurs mesures pourrait s'étaler sur 30 ans.

Pour en savoir + sur le PPRT :

www.mementodumaire.net/03dispositions/DGu4.htm

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/?PPRT-Plan-de-prevention-des#nh2

www.risquesmajeurs.fr

www.amaris-villes.org

www.ecomaires.com

Les mesures foncières et sur le bâti devraient être financées de façon tripartite (Etat, exploitant et collectivités territoriales). Mais les questions du zonage et de l'indemnisation sont au cœur du débat. En effet, depuis que l'Etat a décidé de réduire sa facture de 40 % à 30 % (Loi Grenelle 2) pour ce qui concerne le coût des travaux obligatoires à réaliser chez eux, les collectivités et les industriels ont finalement fait marche arrière. A l'heure actuelle, 70 % de la facture repose sur le riverain, pour se protéger d'un risque qu'il subit.

Ainsi, pour l'année 2011, sur les 420 PPRT prescrits, seuls 101 PPRT ont été approuvés, avec la question du financement toujours en suspens. Les PPRT sont des outils à long terme : la mise en œuvre de leurs mesures pourrait s'étaler sur 30 ans.

Pour en savoir + sur le PPRT :

www.mementodumaire.net/03dispositions/DGu4.htm

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/?PPRT-Plan-de-prevention-des#nh2

www.risquesmajeurs.fr

www.amaris-villes.org

www.ecomaires.com

4 - L’information des populations, la concertation

Acteurs : Industriel, Collectivités, Etat, citoyen

L'INFORMATION DES POPULATIONS

L'information est l'axe central de la prévention : "savoir, c'est pouvoir et donc agir"

La loi 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs instaure le droit de la population à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise.

L'article 21 est ainsi rédigé : «Les citoyens ont droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles».

L'information préventive est mise en place par le décret n°90-918 du 11 octobre 1990, complété par les circulaires du 13 décembre 1993 et du 21 avril 1994 (avec sa note méthodologique) et précisé, pour les installations soumises à la législation des installations classées, par l'arrêté du 28 janvier 1993.

En 1993, les ministères chargés de l’Environnement et de l’Éducation Nationale signent un protocole d’accord pour promouvoir l’éducation à la prévention des risques majeurs. Désormais, cette approche est inscrite dans les programmes scolaires du primaire et du secondaire, dans les disciplines d’histoire-géographie, de physique, de sciences de la vie et de la terre et d’éducation civique ("espace pédagogique") du site :

Les Risques Majeurs

Au titre de l'article 13 de la "directive Seveso" de 1996, les populations riveraines des sites classés Seveso AS doivent recevoir tous les cinq ans une information spécifique financée par les exploitants, sous contrôle du préfet. Cette campagne, généralement appelée campagne PPI, doit notamment porter sur la nature du risque, les moyens de prévention mis en place, ainsi que sur les consignes à adopter.

La catastrophe d'AZF de 2001 a conduit à la "Loi risques" de 2003 et renforcé le dispositif d'information au public : création des CLIC (IV de l'article L 515-8 du Code de l'Environnement), pour permettre au public d'être mieux informé et d'émettre des observations.

Des documents d'informations réglementaires (DDRM, DICRIM) sont à sa disposition en Mairie, qui présentent les risques auxquels il est exposé sur sa commune et les consignes de sécurité adaptées. Des sites internet relèguent parfaitement l'information risque par risque, tels que www.developpement-durable.gouv.fr et www.risquesmajeurs.fr (cf. espace pédagogique / coin ressources / sites et liens utiles).

Outre le renforcement du droit à l'information du citoyen via les documents réglementaires et l'entrée de l'éducation aux risques majeurs dans les programmes, la loi "post-AZF" de 2003 institue la création des CLIC, instances privilégiées pour la concertation, prolongements complémentaires des SPPPI (Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles).

LA CONCERTATION IMPLIQUANT LES RIVERAINS

via les associations environnementales

Elle est définie comme l'échange d'avis, la confrontation d'arguments, l'explicitation des points de vue des parties prenantes, en vue de s'accorder sur un projet commun.

«Son développement est étroitement lié à celui du principe de participation, impulsé par la Charte mondiale de la nature (1982) et des conventions internationales comme la Convention de Rio de Janeiro dans son article 10 (1992) et la Convention d'Aarhus (1998)».

(Source : Article Concertation de Wikipédia en français)

La participation des riverains n'est pas directe, elle est portée par les associations de riverains qui les représentent. C'est pourquoi l'investissement associatif est primordial pour se faire entendre auprès des instances de concertation.

C'est ainsi que...les instances réglementaires :

les CLIC (Comités Locaux d'Information et de Concertation) créés par la loi n°2003-699 du 30 Juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et le Décret n° 2005-82 du 1er février 2005, codifié aux articles D 125-29 et suivants du code de l'environnement,

les CLIS (Commissions Locales d'Information et de Surveillance) pour les usines de traitement des déchets), créées par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 et articles L.125-1 et R.125-8 du code de l'environnement,

les CLI (Commissions Locales d'Information) créées par la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire,

... et les non réglementaires :

les SPPPI (Secrétariats Permanents pour la Prévention des Pollutions Industrielles) nés dans les années 70 avec les problématiques liées à l'industrialisation de certaines zones géographiques telles que Fos / Berre (1972), Basse Seine (1977), etc.,

les CLIE (Commissions Locales d'Information et d'Echange - spécifiques à la zone Fos-Martigues-Berre)

... coexistent dans la complémentarité (avec la Commission Nationale de Débat Public-CNDP) en vue de faire progresser le débat et les idées.

COMPARAISON AVEC D'AUTRES PAYS

Parmi les divers pays européens consultés, le seul à avoir présenté dans sa réponse une structure sinon identique au moins comparable au SPPPI est le Royaume-Uni avec les "Regional Environmental Protection Advisory Committees" (REPAC) en Angleterre et au Pays-de Galles.

Les principales différences semblent porter sur :

L'INFORMATION DES POPULATIONS

L'information est l'axe central de la prévention : "savoir, c'est pouvoir et donc agir"

La loi 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs instaure le droit de la population à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise.

L'article 21 est ainsi rédigé : «Les citoyens ont droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles».

L'information préventive est mise en place par le décret n°90-918 du 11 octobre 1990, complété par les circulaires du 13 décembre 1993 et du 21 avril 1994 (avec sa note méthodologique) et précisé, pour les installations soumises à la législation des installations classées, par l'arrêté du 28 janvier 1993.

En 1993, les ministères chargés de l’Environnement et de l’Éducation Nationale signent un protocole d’accord pour promouvoir l’éducation à la prévention des risques majeurs. Désormais, cette approche est inscrite dans les programmes scolaires du primaire et du secondaire, dans les disciplines d’histoire-géographie, de physique, de sciences de la vie et de la terre et d’éducation civique ("espace pédagogique") du site :

Les Risques Majeurs

Au titre de l'article 13 de la "directive Seveso" de 1996, les populations riveraines des sites classés Seveso AS doivent recevoir tous les cinq ans une information spécifique financée par les exploitants, sous contrôle du préfet. Cette campagne, généralement appelée campagne PPI, doit notamment porter sur la nature du risque, les moyens de prévention mis en place, ainsi que sur les consignes à adopter.

La catastrophe d'AZF de 2001 a conduit à la "Loi risques" de 2003 et renforcé le dispositif d'information au public : création des CLIC (IV de l'article L 515-8 du Code de l'Environnement), pour permettre au public d'être mieux informé et d'émettre des observations.

Des documents d'informations réglementaires (DDRM, DICRIM) sont à sa disposition en Mairie, qui présentent les risques auxquels il est exposé sur sa commune et les consignes de sécurité adaptées. Des sites internet relèguent parfaitement l'information risque par risque, tels que www.developpement-durable.gouv.fr et www.risquesmajeurs.fr (cf. espace pédagogique / coin ressources / sites et liens utiles).

Outre le renforcement du droit à l'information du citoyen via les documents réglementaires et l'entrée de l'éducation aux risques majeurs dans les programmes, la loi "post-AZF" de 2003 institue la création des CLIC, instances privilégiées pour la concertation, prolongements complémentaires des SPPPI (Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles).

LA CONCERTATION IMPLIQUANT LES RIVERAINS

via les associations environnementales

Elle est définie comme l'échange d'avis, la confrontation d'arguments, l'explicitation des points de vue des parties prenantes, en vue de s'accorder sur un projet commun.

«Son développement est étroitement lié à celui du principe de participation, impulsé par la Charte mondiale de la nature (1982) et des conventions internationales comme la Convention de Rio de Janeiro dans son article 10 (1992) et la Convention d'Aarhus (1998)».

(Source : Article Concertation de Wikipédia en français)

La participation des riverains n'est pas directe, elle est portée par les associations de riverains qui les représentent. C'est pourquoi l'investissement associatif est primordial pour se faire entendre auprès des instances de concertation.

C'est ainsi que...les instances réglementaires :

les CLIC (Comités Locaux d'Information et de Concertation) créés par la loi n°2003-699 du 30 Juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et le Décret n° 2005-82 du 1er février 2005, codifié aux articles D 125-29 et suivants du code de l'environnement,

les CLIS (Commissions Locales d'Information et de Surveillance) pour les usines de traitement des déchets), créées par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 et articles L.125-1 et R.125-8 du code de l'environnement,

les CLI (Commissions Locales d'Information) créées par la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire,

... et les non réglementaires :

les SPPPI (Secrétariats Permanents pour la Prévention des Pollutions Industrielles) nés dans les années 70 avec les problématiques liées à l'industrialisation de certaines zones géographiques telles que Fos / Berre (1972), Basse Seine (1977), etc.,

les CLIE (Commissions Locales d'Information et d'Echange - spécifiques à la zone Fos-Martigues-Berre)

... coexistent dans la complémentarité (avec la Commission Nationale de Débat Public-CNDP) en vue de faire progresser le débat et les idées.

COMPARAISON AVEC D'AUTRES PAYS

Parmi les divers pays européens consultés, le seul à avoir présenté dans sa réponse une structure sinon identique au moins comparable au SPPPI est le Royaume-Uni avec les "Regional Environmental Protection Advisory Committees" (REPAC) en Angleterre et au Pays-de Galles.

Les principales différences semblent porter sur :

• l'organisation géographique, avec un REPAC dans chacune des

régions" de l'Environment Agency,

• le champ de participation puisque, outre l'Etat, les collectivités

territoriales, les entreprises et les ONG, les REPAC semblent compter

aussi parmi leurs membres des représentants de l'agriculture,

• le rôle des REPAC qui semblent plutôt des instances de conseil dont

la capacité d'initiative parait davantage bridée,

• une ouverture au public accrue, ainsi les réunions (au moins trois par an)

sont elles publiques. » (extrait du "Bilan des SPPPI en France : leurs

forces et leurs faiblesses")

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000228/0000.pdf

régions" de l'Environment Agency,

• le champ de participation puisque, outre l'Etat, les collectivités

territoriales, les entreprises et les ONG, les REPAC semblent compter

aussi parmi leurs membres des représentants de l'agriculture,

• le rôle des REPAC qui semblent plutôt des instances de conseil dont

la capacité d'initiative parait davantage bridée,

• une ouverture au public accrue, ainsi les réunions (au moins trois par an)

sont elles publiques. » (extrait du "Bilan des SPPPI en France : leurs

forces et leurs faiblesses")

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000228/0000.pdf

D'autres instances de concertation ont vu le jour, poussées par le besoin croissant des acteurs institutionnels et privés d'échanger autour de la culture du risque et des questions de sécurité civile : l'ensemble de ces espaces d'échanges témoignent que la prévention est bien "l'affaire de tous"... ainsi «toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile» (Loi de Modernisation de la Sécurité civile de 2004).

LA CONCERTATION IMPLIQUANT LES ACTEURS PRIVES, TECHNIQUES ET EXPERTS DE LA CULTURE DU RISQUE ET

DE LA SECURITE CIVILE (Liste non exhaustive)

La Communication "à chaud" avec la société civile :

des experts... vers les riverains

Circulaire DPPR/SEI/BARPI/ du 01/12/06 relatif à l'information de la société civile en cas d'incident dans les "installations Seveso" http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2781

«Les dispositions de l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 qui imposent la déclaration dans les meilleurs délais possibles à l'inspection des incidents et accidents restent, bien entendu, d'application obligatoire. Il convient d'observer, en revanche, que la communication destinée aux élus, collectivités, associations, public ou relais d'opinion n'est pas encadrée réglementairement et relève d'abord de l'initiative des exploitants qu'il y a lieu de soutenir.»

Pour la Ministre de l'Ecologie et du Développement durable et par Délégation, le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques Délégué aux risques majeurs Laurent MICHEL

LA CONCERTATION IMPLIQUANT LES ACTEURS PRIVES, TECHNIQUES ET EXPERTS DE LA CULTURE DU RISQUE ET

DE LA SECURITE CIVILE (Liste non exhaustive)

La Communication "à chaud" avec la société civile :

des experts... vers les riverains

Circulaire DPPR/SEI/BARPI/ du 01/12/06 relatif à l'information de la société civile en cas d'incident dans les "installations Seveso" http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2781

«Les dispositions de l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 qui imposent la déclaration dans les meilleurs délais possibles à l'inspection des incidents et accidents restent, bien entendu, d'application obligatoire. Il convient d'observer, en revanche, que la communication destinée aux élus, collectivités, associations, public ou relais d'opinion n'est pas encadrée réglementairement et relève d'abord de l'initiative des exploitants qu'il y a lieu de soutenir.»

Pour la Ministre de l'Ecologie et du Développement durable et par Délégation, le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques Délégué aux risques majeurs Laurent MICHEL

L'Union des Industries Chimiques (UIC)

L'UIC est l'organisation professionnelle qui rassemble toutes les entreprises de la chimie, auxquelles elle offre des structures d'échanges et de rencontres. Garantir la sécurité est la première priorité de l'UIC et constitue un axe continu de progrès. La "communication à chaud" depuis 2006 en lien avec le BARPI du MEDDTL, l'UFIP et le CEGIP après chaque incident permet le dialogue et la transparence avec les riverains.

Pour en savoir plus : www.uic.fr

L'UIC est l'organisation professionnelle qui rassemble toutes les entreprises de la chimie, auxquelles elle offre des structures d'échanges et de rencontres. Garantir la sécurité est la première priorité de l'UIC et constitue un axe continu de progrès. La "communication à chaud" depuis 2006 en lien avec le BARPI du MEDDTL, l'UFIP et le CEGIP après chaque incident permet le dialogue et la transparence avec les riverains.

Pour en savoir plus : www.uic.fr

L'Union Française des Industries Pétrolières

(UFIP)

L’UFIP est un syndicat professionnel qui représente

l'ensemble des activités pétrolières exercées sur le territoire français métropolitain. L'UFIP regroupe :

• La Chambre Syndicale de l'Exploration Production

d'Hydrocarbures (CSEP)

• La Chambre Syndicale du Raffinage du Pétrole(CSR)

• La Chambre Syndicale desTransports Pétrolier (CSTP)

• La Chambre Syndicale de la Distribution des

Produits Pétroliers (CSDPP)

Pour en savoir plus : www.ufip.fr

(UFIP)

L’UFIP est un syndicat professionnel qui représente

l'ensemble des activités pétrolières exercées sur le territoire français métropolitain. L'UFIP regroupe :

• La Chambre Syndicale de l'Exploration Production

d'Hydrocarbures (CSEP)

• La Chambre Syndicale du Raffinage du Pétrole(CSR)

• La Chambre Syndicale desTransports Pétrolier (CSTP)

• La Chambre Syndicale de la Distribution des

Produits Pétroliers (CSDPP)

Pour en savoir plus : www.ufip.fr

Le Groupe d'Etude de Sécurité des Industries Pétrolières et Chimiques (GESIP)

Le GESIP est une association type loi 1901. Les membres

de l'association, tous issus des industries du Pétrole, du

Gaz ou de la Chimie, ont en commun la volonté de faire

progresser de façon continue la sécurité des personnes et des installations sur leurs sites industriels dans un respect affirmé de l'environnement.

Pour en savoir plus : www.gesip.com

Le GESIP est une association type loi 1901. Les membres

de l'association, tous issus des industries du Pétrole, du

Gaz ou de la Chimie, ont en commun la volonté de faire

progresser de façon continue la sécurité des personnes et des installations sur leurs sites industriels dans un respect affirmé de l'environnement.

Pour en savoir plus : www.gesip.com

Les plate-formes d'échanges entre acteurs publics, privés... pour la culture du risque... vers les riverains

Institut pour une Culture de la Sécurité Industrielle (ICSI)

L'ICSI a trois objectifs :

• rechercher, pour une meilleure compréhension mutuelle

et en vue de l'élaboration d'un compromis durable entre

les entreprises à risques et la société civile, les

conditions de la pratique d'un débat ouvert prenant en

compte les différentes dimensions du risque ;

• contribuer à l'amélioration de la sécurité dans les

entreprises industrielles de toute taille, de tous secteurs

d'activité, par la prise en compte du risque industriel

sous tous ses aspects ;

• favoriser l'acculturation de l'ensemble des acteurs de

la société aux problèmes des risques et de la sécurité.

Pour en savoir plus : www.icsi-eu.org

Haut Comité Français pour la Défense Civile (HCFDC)

«Le Haut comité français pour la défense civile est une

association loi 1901, créée en 1982.»

Le HCFDC satisfait donc à un besoin croissant des

opérateurs d'infrastructures, des entreprises, des

collectivités locales, de débat et de partage d'informations

réciproques avec les différents services de l'Etat, les

grandes institutions sur les questions de sécurité sociétale et de préparation aux situations d'urgences et

de risques.

Ses activités : être une plate-forme d'échanges entre l'Etat, les Assemblées, les Collectivités, les Entreprises et les experts sur les questions touchant à la sécurité nationale, aux fins d'apporter une meilleure protection des populations, des entreprises et une résilience renforcée de la nation face aux risques et menaces majeurs.»

Pour en savoir plus : www.hcfdc.org

Institut Européen des Risques Majeurs (IERM)

L'Institut Européen des Risques associe des partenaires

publics, des industriels et des chercheurs, animés par une même volonté : améliorer, à partir de l'exemple haut et bas normand et à travers un réseau d'échanges européen, la gestion territoriale et prospective des risques majeurs, plus particulièrement technologiques. Il entend jouer un rôle de sensibilisation des acteurs territoriaux et d'interface entre les gestionnaires et les experts, tout en prenant encompte la demande sociale, pour entretenir un dialogue permanent et favoriser l'émergence d'une culture commune des risques.

Pour en savoir plus : www.institut-risques.org

Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et Protection de l'Environnement (IFFO-RME)

«Résolument innovant dès son origine en 1991, le réseau de formateurs Risques Majeurs Éducation (RME) s'est doté de l'Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l'Environnement comme espace de réflexion et force de propositions, afin de développer les actions d'information, de formation et d'éducation à la prévention des risques majeurs. L'IFFO-RME est en convention cadre avec le Ministère en charge du développement durable, il est signataire d'une convention avec la Direction de la Sécurité Civile, il a l'agrément du Ministère de l'Education Nationale».

Pour en savoir plus : www.iffo-rme.fr

Institut des Risques Majeurs Rhône-Alpes (IRMA)

«L'institut des Risques Majeurs est une association loi de 1901 dont les objectifs sont de promouvoir des actions

d'information et de sensibilisation aux risques majeurs et d'aider les collectivités territoriales, au premier rang

desquelles les communes, à mettre en place une politique de prévention des risques adaptée, notamment par la réalisation d'un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et d'un Dossier d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).

Composition de l'IRMA : Collectivités locales(communes,

établissements publics,…), Chambre de commerce et

d'industrie, organismes de recherche et de formation,

industriels et entrepreneurs générateurs de risques,

organisations syndicales, Associations de protection de

l'environnement, Organismes de presse et d'information,

Organismes ou personnalités particulièrement intéressés

ou compétents dans les domaines d'action de l'Institut.»

La diversité de ses membres en fait un lieu de concertation et de réflexion collégiale en vue de favoriser et diffuser la culture du risque auprès des populations.

Pour en savoir plus : www.irma-grenoble.com

l'Institut Européen des Cindyniques

«A l'été 2006, l'Institut Européen des Cindyniques a rejoint l'Institut pour la Maîtrise des Risques et la Sûreté de Fonctionnement (IMdR - SdF) pour former l'IMdR, l'Institut pour la Maîtrise des Risques - Sûreté de fonctionnement - Management - Cindyniques.

Ainsi, rassemblant les compétences des deux associations, l'IMdR offre un lieu privilégié d'échanges en matière de maîtrise des risques, depuis la vision politique et stratégique, jusqu'aux outils scientifiques concrêts et quotidiens.»

L'ICSI a trois objectifs :

• rechercher, pour une meilleure compréhension mutuelle

et en vue de l'élaboration d'un compromis durable entre

les entreprises à risques et la société civile, les

conditions de la pratique d'un débat ouvert prenant en

compte les différentes dimensions du risque ;

• contribuer à l'amélioration de la sécurité dans les

entreprises industrielles de toute taille, de tous secteurs

d'activité, par la prise en compte du risque industriel

sous tous ses aspects ;

• favoriser l'acculturation de l'ensemble des acteurs de

la société aux problèmes des risques et de la sécurité.

Pour en savoir plus : www.icsi-eu.org

Haut Comité Français pour la Défense Civile (HCFDC)

«Le Haut comité français pour la défense civile est une

association loi 1901, créée en 1982.»

Le HCFDC satisfait donc à un besoin croissant des

opérateurs d'infrastructures, des entreprises, des

collectivités locales, de débat et de partage d'informations

réciproques avec les différents services de l'Etat, les

grandes institutions sur les questions de sécurité sociétale et de préparation aux situations d'urgences et

de risques.

Ses activités : être une plate-forme d'échanges entre l'Etat, les Assemblées, les Collectivités, les Entreprises et les experts sur les questions touchant à la sécurité nationale, aux fins d'apporter une meilleure protection des populations, des entreprises et une résilience renforcée de la nation face aux risques et menaces majeurs.»

Pour en savoir plus : www.hcfdc.org

Institut Européen des Risques Majeurs (IERM)

L'Institut Européen des Risques associe des partenaires

publics, des industriels et des chercheurs, animés par une même volonté : améliorer, à partir de l'exemple haut et bas normand et à travers un réseau d'échanges européen, la gestion territoriale et prospective des risques majeurs, plus particulièrement technologiques. Il entend jouer un rôle de sensibilisation des acteurs territoriaux et d'interface entre les gestionnaires et les experts, tout en prenant encompte la demande sociale, pour entretenir un dialogue permanent et favoriser l'émergence d'une culture commune des risques.

Pour en savoir plus : www.institut-risques.org

Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et Protection de l'Environnement (IFFO-RME)